Die deutsch-deutsche Megafusion: Kostspielige Lektionen / von Herbert Giersch und Hans-Werner Sinn

Die deutsche Geschichte nimmt ihren Lauf und läßt die Stationen der deutschen Vereinigung weit hinter sich zurück. Nur noch im Rückspiegel sieht man die Lichter der Ereignisse, die vor zehn Jahren die Gemüter erregten. Im Westen kaum noch ernsthaft erwogen, im Osten um so dringlicher ersehnt, ergab sich damals die Möglichkeit der politischen und ökonomischen Wiedervereinigung der beiden nach dem Krieg verbliebenen Landesteile. Im Taumel der Begeisterung wollte man sich mit wirtschaftlichen Problemen, die kleinkariert anmuteten, nicht auseinandersetzen. Helmut Kohl hat für das, was die Leute wollten, das richtige Gespür gehabt. Ökonomisch recht hatte er damit noch lange nicht. Er wird als Kanzler der Vereinigung in die Geschichte eingehen - aber zugleich als jemand, der ökonomisch unbedarft und ziemlich orientierungslos gehandelt hat.

Kohl hat Aussichten beschrieben, die im wahrsten Sinne des Wortes wundervoll anmuteten, aber jenseits der ökonomischen Realität lagen, und er hat Versprechungen gemacht, die sich nicht halten ließen. Die blühenden Landschaften, die nach drei, vier, fünf Jahren entstehen sollten, kann man zwar sehen. Aber es sind Konsumlandschaften und keine Produktionslandschaften, die eine wirtschaftliche Basis für den neuen Lebensstandard hätten schaffen können. Noch immer produzieren die neuen Bundesländer nicht mehr als zwei Drittel von dem, was sie verbrauchen.

Jahr um Jahr fließen weit mehr als 100 Milliarden DM durch die öffentlichen Kassen in den Osten. Das meiste geht in den Konsum statt in den Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur. Der wird, wie die Wirtschaftsforschungsinstitute errechnen, immer noch mehrere hundert Milliarden DM erfordern. Hochgespannte Erwartungen wurden geweckt, denen entsprochen werden mußte; das hat viel, sehr viel Geld gekostet, zehnmal soviel, wie die Politik damals glaubte zugeben zu dürfen.

Ein Schock ohne Ruck

Die Vereinigung war ein Schock für die öffentlichen Finanzen, aber kein Ruck für Gesellschaft und Staat in Westdeutschland, wo sich unter dem Druck zunehmender Ansprüche auf öffentliche Daseinsfürsorge und unter einem dichter werdenden Gestrüpp von Regulierungen schon lange eine schleichende Sklerose herausgebildet hatte. Angesichts der Kosten der deutschen Vereinigung, für jedermann zu erkennen, hätte man die überbordenden Ansprüche gegen den Sozialstaat zurückweisen und die Subventionsausgaben im Westen kürzen können. Statt die überzogenen westdeutschen Regulierungen auf die neuen Länder zu übertragen, hätte man die Gelegenheit nutzen können, auch das westdeutsche Regulierungssystem grundlegend zu entstrüppen.

In begrenztem Umfang und für begrenzte Zeit wäre die Bevölkerung wohl bereit gewesen, ein Vereinigungsopfer in Form höherer Steuern zu bringen, um durch Konsumverzicht die Mittel frei zu machen, die für den Ressourcentransfer zum Aufbau im Osten benötigt wurden. Aber soviel an Härte, Solidität und Solidarität glaubte man der westdeutschen Bevölkerung nicht zumuten zu sollen. Statt dessen hat man sich die Mittel, die nötig waren, den erhöhten Ansprüchen im Osten zu genügen, auf Kredit beschafft. Die Staatsschulden drohten ins Uferlose zu steigen; der deutsche Leistungsbilanzüberschuß, der noch 1989 den Weltrekord hielt, verwandelte sich in ein Defizit. Lagen die Staatsschulden 1989 bei 900 Milliarden DM, so betragen sie jetzt 2300 Milliarden DM. Die Differenz entspricht den Transferleistungen, die über die öffentlichen Kassen für die neuen Bundesländer erbracht worden sind.

Kopflos sind die neuen Bundesbürger in die Marktwirtschaft gestolpert, ohne Plan, ohne Bedenken, ohne Umsicht. Die Politiker des Ostens, die die Wende nicht ohne Hoffnung auf neue Posten engagiert betrieben, wußten, daß der Westen nur durch eine rasche Vereinigung ohne jedes Wenn und Aber in die Pflicht genommen werden konnte. Für die Politiker war es auch kein Geheimnis, was das Stimmrecht im Bundestag für die ostdeutsche Bevölkerung wert sein würde. Der Versuch, Teile der DDR-Wirtschaft allmählich an die neuen Verhältnisse heranzuführen und sie dadurch zu einem großen Teil zu erhalten, wurde nie ernsthaft unternommen. Die Treuhand war auf Geschwindigkeit aus und auf wenig sonst. Sie gab der Privatisierung Vorrang vor der Sanierung, weil sie hoffte, die privaten Eigner würden die Wirtschaft danach aus eigenem Antrieb auf Schwung bringen. Doch ist der Versuch mißlungen.

Ein Sprung ohne Schwung

Der größte Teil der Industriearbeitsplätze ging ersatzlos verloren. Hierin liegt der Hauptgrund dafür, daß zehn Jahre nach der deutschen Vereinigung immer noch ein Drittel der Ausgaben der neuen Länder durch Geldgeschenke aus dem Westen finanziert wird statt durch den Absatz aus eigener Fertigung. Um über die Runden zu kommen, hat die Treuhand im Schlußverkauf sogar ihr Tafelsilber angeboten. Es ist ihr aber nicht gelungen, mit einer auch nur halbwegs gesunden Bilanz abzuschließen.

Seit vier Jahren wächst die Wirtschaft der neuen Länder langsamer als die des Westens, obwohl die Produktivität, bezogen auf die ostdeutschen Erwerbsfähigen, gerade erst 59 Prozent des Westniveaus erreicht. Es stimmt zwar, daß aus den Industriewüsten, die die DDR hinterlassen hat, manch neue Pflänzchen hoffnungsvoll sprießen, aber es wird lange dauern, bis die Erntezeit kommt. Auch wird noch nicht einmal genug gesät. Die Ausrüstungsinvestitionen je Erwerbsfähigem liegen seit zwei Jahren bei weniger als 90 Prozent des Westniveaus. Soll sich die Produktivitätslücke schließen, müssen die Ausrüstungsinvestitionen nicht unter, sondern über dem Westniveau liegen. Wo nicht viel gesät wird, kann nicht viel wachsen, und was nicht wächst, kann nicht zusammenwachsen.

Zehn Jahre nach der deutschen Vereinigung läßt sich die Wirtschaftsschwäche der neuen Länder nicht mehr mit dem Zusammenbruch der Ostmärkte erklären. Das Argument stand ohnehin auf schwachen Füßen: Auch die umfangreichen Westexporte der DDR-Industrie sind zusammengebrochen. Von Anfang an stand die deutsche Vereinigung im Odium der politischen Befindlichkeit. Man sprach von Gewinnern und Verlierern der Geschichte, von Marshallplan im Westen und Demontagen im Osten, von Freiheit hier und Zwangsregime dort, von fünfzig Jahren verpaßter Lebenschancen, die auszugleichen waren. Auch ökonomisch stand das Wünschbare im Vordergrund, das Reale und Mögliche wurde verkannt, zumal die Ökonomie für die unbelastete Rest-Elite der DDR, die aus Pfarrern, Dichtern und Liedermachern bestand, einfach kein Thema war.

Viel Preis ohne Fleiß

So mußten die Währung eins zu eins getauscht, neben der Wirtschafts- und Währungsunion eine Sozialunion geschaffen und für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn in Aussicht gestellt werden, und zwar unabhängig vom Standort und unabhängig von ihrer Produktivität. Alles andere wäre als diskriminierend empfunden und lautstark kritisiert worden. Dem natürlichen Anspruchsdenken der Bevölkerung hätten verantwortungsbewußte Politiker im Westen und Osten mit großer Überzeugungskraft entgegentreten müssen, aber nur wenige haben es gewagt, und die es wagten, wurden selten gewählt. Eine bequeme Scheinwelt entstand und empfahl sich dem Publikum. Die Richtung für den Vereinigungskurs wurde schon mit dem Begrüßungsgeld vorgegeben. Daß die Marktwirtschaft eine märchenhafte Einrichtung sei, hätte man nicht besser vorspiegeln können. Preis ohne Fleiß, dies schien das Motto zu sein.

Das Argument, mit dem die Vereinheitlichung der Einkommensverhältnisse eingefordert wurde, war die Gefahr einer Landflucht gen Westen. Es ist ein Argument, das heute bei der Ost-Erweiterung der EU ebenso massiv bestritten wird, wie es bei der deutschen Vereinigung in den Vordergrund geschoben wurde. Um eine Massenwanderung zu verhindern, so die Behauptung, führe an der Vereinheitlichung kein Weg vorbei; und wenn sich wirtschaftliche Probleme ergäben, müsse der Westen mit Transfers für den Ausgleich sorgen. Das Argument war aber falsch, und als Drohung war es allzu durchsichtig. Zum einen hat gerade die Hochlohnpolitik, die man so begründete, den Kahlschlag der ostdeutschen Industrie in erheblichem Maße verursacht. Zu DDR-Zeiten lagen die ostdeutschen Stundenlohnkosten, zu den damals herrschenden Austauschverhältnissen gerechnet, bei 7 Prozent des Westniveaus, heute liegen sie in der verarbeitenden Industrie bei mehr als 70 Prozent, in anderen Bereichen noch darüber. Da es unmöglich war, die Produktivität der Beschäftigten auch nur annähernd so schnell zu steigern, waren Massenentlassungen und Produktionseinbrüche die Folge. Sie haben das, was in der Weltwirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre geschah, noch in den Schatten gestellt. Mit den Massenentlassungen hat die Lohnpolitik jenen Exodus aus den neuen Ländern bewirkt, den sie hatte verhindern sollen.

Zum anderen war die Angst vor der Abwanderung aus wirtschaftlicher Sicht übertrieben. Die Mobilität der Arbeitskräfte gehört zum normalen Erscheinungsbild einer Marktwirtschaft. Immerhin hilft sie den wachstumsbedingten Strukturwandel zu bewältigen, indem sie für die Betroffenen ein weites Feld an Ausweichmöglichkeiten eröffnet. Während einer Übergangszeit, die dem Aufbau eines leistungsfähigen Kapitalstocks im Osten gedient hätte, hätte man besser bewußt darauf gesetzt, daß ostdeutsche Gastarbeiter in Westdeutschland tätig werden, statt sie im Osten untätig auf den Aufbau des Kapitalstocks warten zu lassen.

Natürlich hätte dies mehr Flexibilität auf den westdeutschen Arbeitsmärkten verlangt. Vielleicht war gerade dies das Problem. Manche von denen, die die Ost-West-Wanderung vehement abgelehnt haben, sind vom Verdacht nicht ganz frei, daß sie in der Flexibilisierung der westdeutschen Arbeitsmärkte eine Gefahr für ihre partikularen Interessen erblickten. Man muß das respektieren; aber zugleich beklagen, daß die Regierung es nicht verstanden hat, die Reformbereitschaft, die das Großereignis der deutschen Vereinigung in der Bevölkerung geweckt hatte, besser zu nutzen. Wenn Großes zu bewältigen ist, muß man sich zu zügigem Handeln durchringen.

Das Gewirbele des Umbruchs: in der Friedrichstraßen-Passage in Berlin

Die verpaßte Chance

Hätte man nach der Eins-zu-eins-Umstellung der Währungen die Tariflöhne im Osten zunächst bei dem Drittel der Westlöhne gelassen, bei dem sie nach dieser Umstellung lagen, und auf die Sozialunion verzichtet, so wäre es sicherlich nicht zu dem befürchteten Massenexodus gekommen, sondern eher zu einer mäßigen und durchaus nützlichen Abwanderung in dem Umfang, wie im Osten Entlassungen stattgefunden hätten. Ein Niedriglohngebiet mit vergleichsweise guten institutionellen Rahmenbedingungen wäre entstanden. Es hätte Investoren aus aller Welt angezogen und wahrscheinlich sogar ein Wirtschaftswunder erzeugt. Im Sog der erhöhten Nachfrage nach Arbeitskräften wären dann die Effektivlöhne rasch gestiegen und hätten die Tariflöhne nachgezogen. Parallel mit einer stürmisch wachsenden Arbeitsproduktivität hätten sich die Löhne allmählich dem Westniveau nähern können, und dann wären sukzessive die Arbeitskräfte zurückgekehrt. Ist dies alles den Tarifpartnern überzeugend vor Augen geführt worden? Oder war der Weg gedanklich blockiert?

Im Gegensatz zur tatsächlich gewählten Politik hätte sich der beschriebene Weg nicht nur im Rahmen des ökonomisch Möglichen bewegt. Sie hätte auch die Befindlichkeit der betroffenen Mitbürger viel stärker respektiert, als das tatsächlich geschah. Was sich im Osten durchsetzte, war der Versuch, den Lebensstandard mit einem Ruck zu verdreifachen. Die Folge war eine Stagnation auf hohem Niveau, die nun zu massiven Klagen animiert. Eine allmähliche jährliche Steigerung, die bei einem höheren Beschäftigungsgrad zum angestrebten Westniveau hinführt, hätte das Glück der neuen Bundesbürger sicherlich weniger geschmälert als die vergebliche Hoffnung auf Tariflöhne, für die es an Arbeitsplätzen fehlt. Die Chance eines Wirtschaftswunders wurde verpaßt, und sie bietet sich nun, da Ansprüche und Erwartungen festgeschrieben sind, ein zweites Mal nicht mehr.

Gleichheit kann man nicht verordnen. Wer sie erzwingen möchte, ruft im Marktgeschehen oft das Gegenteil dessen hervor, was er beabsichtigt. Wollte man gleiche Löhne in allen Regionen der Bundesrepublik Deutschland erzwingen, erzeugte man eine Massenarbeitslosigkeit, vor allem in den entlegenen Regionen. Schon Karl Marx hat mit seinem Gesetz vom Ausgleich der ,,Profitraten" erkannt, daß das mobile Kapital auf der Suche ist, bis es überall dieselbe Nettorendite erwirtschaftet. Wenn eine Region Standortnachteile hat, die sich in höheren Kosten des Transports zu den Zentren und in einer schlechteren Infrastruktur manifestieren, müssen die immobilen Faktoren niedrigere Faktorentlohnungen hinnehmen. Erzwingt man die gleiche Entlohnung, so machen die Investoren einen großen Bogen um das Gebiet. Es entsteht Massenarbeitslosigkeit, die zu Abwanderung und Entvölkerung führt. Die Marktwirtschaft sichert gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort - aber an unterschiedlichen Orten kann sie den gleichen Lohn nicht in Aussicht stellen.

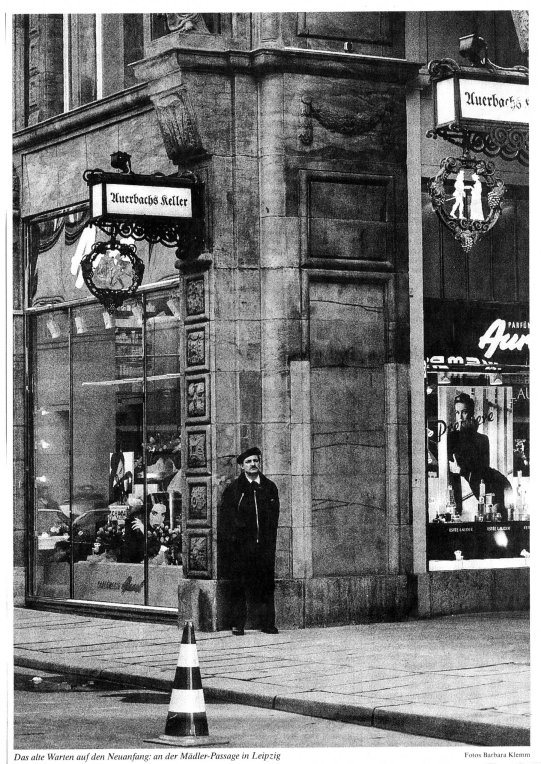

Das alte Warten auf den Neuanfang: an der Mädler-Passage in Leipzig.

Fotos: Barabra Klemm

Die Ignoranz der Distanz

Für die neuen Bundesländer heißt dies, daß die Löhne zu jedem Zeitpunkt stets pur so hoch hätten sein dürfen, wie es den jeweiligen Standortbedingungen entsprach; doch dies wurde bei den Tarifverhandlungen nicht berücksichtigt. In aller Regel sahen die direkt nach der Wende abgeschlossenen Tarifverträge eine volle Lohnangleichung mit dem Westen innerhalb weniger Jahre vor, viel schneller, als es möglich schien, die staatliche Infrastruktur und die nötigen Unternehmensnetzwerke zu schaffen. Genau deshalb kamen die Unternehmensnetzwerke auch nur zögernd zustande. Eine Region kann ihren Entwicklungsrückstand nur aufholen, wenn die Investitionen den Löhnen vorauseilen, und das ist nur zu erwarten, wenn die Löhne anfangs niedrig sind und danach maßvoll steigen. Das Vorauseilen der Löhne hat sich als das größte Hemmnis in der wirtschaftlichen Vereinigung Deutschlands erwiesen.

Der Grund für das Vorauseilen der Löhne liegt freilich nur zu einem Teil an der Ignoranz der politischen Entscheidungsträger. Hinzu kam, daß die Tarifverhandlungen von westdeutschen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern geführt wurden, die dazu zwar rechtlich, nicht aber ökonomisch befugt waren. Eigentümer ostdeutscher Unternehmen, die sich gegen die Entwertung ihres Investitionskapitals durch überzogene Lohnforderungen hätten wehren können, haben an den Lohnverhandlungen jedenfalls nicht teilgenommen. Vor der Privatisierung gab es sie noch nicht, und als es sie dann gab, war die Lohnanpassung an den Westen bereits beschlossen. Die Stellvertreter, die 1991 zum Nutzen der westdeutschen Industrien und zu Lasten des Ostens verhandelten, hatten es nicht versäumt, die Politik der Tarifangleichung mit dem Westen in mehrjährigen Tarifverträgen festzuzurren und die neuen Unternehmer auf diese Weise zu binden. Wenn heute die Mehrheit der ostdeutschen Unternehmen aus den Verträgen ausgestiegen ist oder sie verletzt, so ist dies nur eine marginale Korrektur einer falschen Weichenstellung, die die eingeschlagene Richtung nicht mehr wirksam verändern kann.

An der Elbe ist ein zweiter Mezzogiorno entstanden, weil dort, wie in Italien, die Lohnverhandlungen über die Köpfe der lokalen Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinweg von Dritten geführt wurden. Und wie in Italien sucht man die Lösung in staatlichen Transfers zur Kompensation der wirtschaftlichen Nachteile, anstatt die Ursachen des Problems zu beseitigen. So entsteht ein verzerrtes Anreizsystem, an das sich die Beteiligten nur allzu leicht gewöhnen und das kaum noch veränderbar ist.

Eine Gesundung der ostdeutschen Wirtschaft kann nicht mit staatlichem Geld, sondern nur mit privatem Kapital erreicht werden. Die Welt ist voll von reichen Leuten, die Anlagemöglichkeiten für ihr Kapital suchen, und die neuen Bundesländer sind voll von armen Leuten, denen der Kommunismus kaum mehr als ihre eigene Arbeitskraft hinterlassen hat. Sie sind auf die Erträge ihrer Arbeitskraft angewiesen. Die Erträge der Arbeitskraft hängen aber nicht nur vom Fleiß ab, sondern auch von der Qualität des Produktionskapitals, mit dem die Arbeitskraft kombiniert werden kann. Deswegen sind fremde Kapitalgeber unerläßlich. Fremdes Kapital kommt als Freund und Helfer. aber nur bei niedrigen Löhnen.

Mit Kapital an die Arbeit

Die Methode, Kapital mit staatlichem Geld anzulocken, ist noch teurer als Lohnzurückhaltung, weil die dazu nötige Steuererhebung leistungsmindernd wirkt. Überdies kann man Bürokraten nicht zutrauen, daß sie das Kapital in die besten Verwendungen lenken. Es ist nicht ihr Geld.

In den neuen Ländern hat man die hohen Löhne durch massive Kapitalsubventionen zu kompensieren versucht. Damit hat man den ohnehin überhöhten Anreiz, in übermäßig kapitalintensive Produktionsprozesse zu investieren, noch verstärkt. Wenn im Osten investiert wurde, so sind vornehmlich Immobilien entstanden, die nur den Hausmeistern Arbeitsplätze bieten, oder Werkhallen, die Roboter beschäftigen. Viel vom Sachkapital, das die DDR hinterlassen hat und das durch Westinvestitionen hätte flottgemacht werden können, ist durch die Hochlohnpolitik vernichtet worden. Und viel von dem privaten Kapital, das anschließend zuströmte, ist durch den Versuch, die Konsequenzen der Hochlohnpolitik abzuwenden, fehlgeleitet und insofern ebenfalls entwertet worden.

Ein neuer Anfang kann gewagt werden. Den Vorrang verdient eine grundlegende Reform des Arbeitsmarktes. Der Flächentarifvertrag muß fallen, weil es nötig ist, die Löhne stärker zu spreizen: zwischen produktiveren und weniger produktiven Arbeitsplätzen, zwischen alten und neuen Unternehmen. Wenn Belegschaft und Arbeitgeber sich auf Löhne unterhalb der Tariflöhne einigen, weil sie wissen, daß sie nur so zurechtkommen, dann dürfen keine übergeordnete Gewerkschaft und kein übergeordneter Arbeitgeberverband dies behindern.

Ein neuer Anfang

Die Sozialhilfe, die als Subvention für die Untätigkeit ausgestaltet ist, weil man sie verliert, sobald man ein Arbeitseinkommen verdient, muß daran geknüpft werden, daß man ein Arbeitseinkommen nachweist. Man muß den Menschen helfen, deren Marktlohn unter der Armutsgrenze liegt aber nicht unter der Bedingung, daß sie selbst kein Einkommen erzielen. Denn dann zieht man eine Untergrenze in das Tarifsystem ein, die Arbeitslosigkeit schafft. Der ,,Earned Income Tax Credit" der Vereinigten Staaten, mit dem der Nachweis eines eigenen Arbeitseinkommens durch die Sozialhilfe belohnt wird, wäre nicht nur für die neuen Länder das Richtige. Er würde die Löhne für einfache Arbeit nach unten flexibel machen; somit Arbeitsplätze schaffen und das Einkommen der Betroffenen erhöhen, weil sie Sozialhilfe und Arbeitseinkommen zugleich erhielten.

Statt Alimente zu verteilen, sollte man die Experimentierfreudigkeit neuer Unternehmer fördern, indem man sie von überzogener Regulierung befreit und ihnen einen größeren Teil ihrer Pioniergewinne beläßt. Die neuen Länder sind voll von jungen Ingenieuren, die die Ermunterung und die Freiheit brauchen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Der Staat kann grüne Wiesen für die Neue Ökonomie bereitstellen, und er kann Infrastruktur liefern. Aber Arbeitsplätze können nur die Unternehmer schaffen. Statt Sozialneid verdienen die Unternehmer Anerkennung und Ermunterung.

Der kommunistische Staat brauchte statt der Initiative des einzelnen den Gehorsam seiner Untertanen. Auch zehn Jahre nach dem Fall der Mauer ist der Geist des Obrigkeitsstaates noch nicht verflogen. Die Angst, selbst entscheiden zu müssen, und die Suche nach dem starken Mann, der zeigt, wo es langgeht, beherrschen noch zu sehr das Denken vieler neuer Bundesbürger. Auch betreibt die Bundesrepublik eine Alimentationspolitik, als gälte es, das kommunistische Prinzip zu erhalten. Geistiger Wandel ist Voraussetzung dafür, daß sich nach der ,politischen nun auch die wirtschaftliche Integration vollziehen kann.

Herbert Giersch hat bis zur Emeritierung das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel geleitet, Hans-Werner Sinn lehrt an der Universität München und ist Präsident des Ifo-Instituts.

Wiederveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.