Die deutsche Vereinigung war ein Glücksfall der Geschichte, und sie war ihren Preis wert. Die Regierungen von Helmut Kohl, George Bush und Michail Sergejewitsch Gorbatschow haben gegen vielfachen europäischen Widerstand eine geschichtliche Großtat vollbracht. Ohne Blutvergießen verabschiedete sich das kommunistische Regime aus der Geschichte, und die neuen Bundesbürger konnten an der Freiheit und am Wohlstand ihrer westdeutschen Landsleute teilhaben.

Viele denken nun, dass man Europa nach dem gleichen Muster vereinigen könne. Der französische Staatspräsident François Hollande und sein junger Wirtschaftsminister Emmanuel Macron fordern seit dem Sommer mit Macht eine Fiskalunion mit einem gemeinsamen Budget, einer Vergemeinschaftung der Altschulden, einem gemeinsamen Finanzminister und einem gemeinsamen Parlament. Dieser Vorstoß kommt insbesondere in Brüssel und Südeuropa gut an, da er scheinbar eine Lösung der vielfältigen Strukturprobleme und der zum Teil hoffnungslosen Überschuldung dieser Länder verspricht. Doch ganz so überzeugend, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, sind die Argumente für eine Übertragung des deutschen Beispiels auf Europa nicht, denn Deutschland hat sich für einen besonders teuren und ökonomisch bedenklichen Vereinigungsweg entschieden, der die Entwicklung der neuen Bundesländer unnötig verlangsamt hat. Eine Übertragung dieses Weges auf die Europäische Währungsunion ist weder möglich noch erstrebenswert.

Zunächst einmal fehlt für eine Wiederholung des Experiments in Europa das Zusammengehörigkeitsgefühl, wie es innerhalb einer Nation vorhanden ist. Weder in Frankreich noch in anderen Ländern ist der Wille erkennbar, den echten Versicherungsvertrag auf Gegenseitigkeit zu gründen, den ein gemeinsames Staatswesen impliziert. Wie die Geschichte der Vereinigten Staaten und die der Schweiz beweisen, gehört zu einem solchen Versicherungsvertrag zwingend ein gemeinsames Machtzentrum in Form einer Regierung nebst Armee, Polizeigewalt und Justiz, das dem Staat nach innen und außen die nötige Autorität verschafft. An die dafür erforderliche Aufgabe an Souveränität ist insbesondere von französischer Seite gar nicht zu denken.

Vor allem kommt eine Wiederholung der deutschen Fiskalunion auf europäischer Ebene schon deshalb nicht in Betracht, weil sie extrem teuer wäre. Das zeigt ein Blick auf die Größe der von Einkommenstransfers betroffenen Bevölkerungsgruppen. In Deutschland mussten 79 Westdeutsche 21 Ostdeutsche mitfinanzieren. Bei einer Vereinigung der Eurozone müssten jeweils 62 Personen in den noch halbwegs gesunden Ländern 38 Personen in den fünf Krisenländern Südeuropas mitfinanzieren. In den Geberländern wäre die Last pro Kopf unter sonst gleichen Voraussetzungen mehr als doppelt so groß wie bei der deutschen Vereinigung. Zählt man Frankreich selbst mit zu den Empfängerländern, wäre die Last gar fünf Mal so groß.

Nach Berechnungen des ifo Instituts fließen noch immer jährlich netto rund 70 Milliarden Euro von Westdeutschland nach Ostdeutschland. In der Summe aller Jahre dürften die Finanztransfers bis heute bei 1.750 Milliarden Euro gelegen haben, das entspricht 27.900 Euro je Westdeutschen. Rechnet man diese Zahlen bei gleichen Pro-Kopf-Transfers hoch, käme man bei einer europäischen Vereinigung über 25 Jahre auf 13.800 Milliarden Euro, was sich bei den noch gesunden Ländern der Eurozone auf 66.000 Euro pro Kopf belaufen würde. Gut, vielleicht ist Südeuropa produktiver als die neuen Bundesländer, so dass man nicht gar so viel Geld benötigen würde. Dennoch wird man mit erdrückenden Zahlungsverpflichtungen rechnen können, zumal ja Frankreich selbst mit zu den Empfängerländern zählen könnte.

Nun könnte man meinen, bei den im Rahmen einer Fiskalunion von Frankreich verlangten Geldtransfers werde es sich nur um vorübergehende Ausgaben handeln, also um eine Hilfe zur Selbsthilfe, welche die derzeit kriselnden Länder in die Lage versetzt, sich auf absehbare Zeit wieder selbst zu finanzieren. Doch auch für eine solche Sicht bietet das deutsche Beispiel wenig Anhaltspunkte, denn der Mittelfluss führt zu Gewöhnungs- und Lähmungseffekten. Sie verhindern die reale Annäherung der Wirtschaftsleistung.

So ist die wirtschaftliche Konvergenz zwischen Ost- und Westdeutschland schon Mitte der neunziger Jahre zum Stillstand gekommen. Seit 1995 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der neuen Länder nicht mehr schneller, sondern langsamer als das der alten Länder. Während die Wirtschaftsleistung in den alten Ländern von 1995 bis 2015 um 30 Prozent zulegte, stieg sie in den neuen Ländern nur um 23 Prozent.

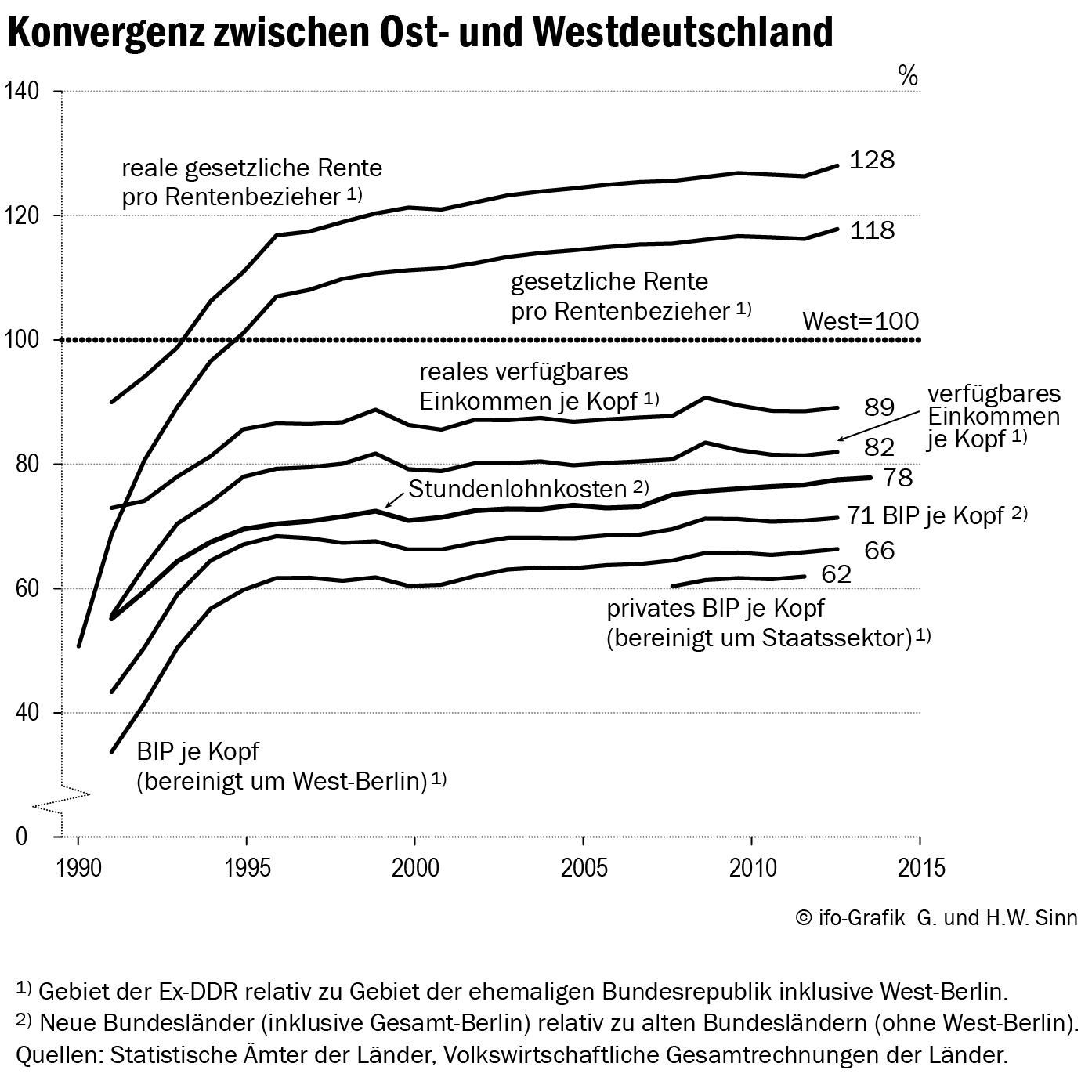

Dass das nominale Bruttoinlandsprodukt je Kopf in den neuen Ländern von 1995 bis 2013 gleichwohl noch von 67 Prozent des Westniveaus auf 71 Prozent anstieg, wie die Abbildung zeigt, lag allein an der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung. Immerhin sind in den neunzehn Jahren vom Beginn des Jahres 1995 bis Ende 2013 nochmals netto knapp 770.000 Menschen von Ost- nach Westdeutschland abgewandert, nach 870.000 in den Jahren davor.

Bezieht man das Bruttoinlandsprodukt statt auf die Bevölkerungszahl auf die Beschäftigung, so errechnet sich zwar eine höhere Konvergenz. Das ist jedoch kein sonderlich relevantes Maß, weil sich die so gemessene betriebliche Arbeitsproduktivität durch Lohnerhöhungen und das damit einhergehende Ausscheiden minderproduktiver Arbeitsplätze jederzeit in nahezu beliebige Höhen treiben lässt.

In Wahrheit ist es um die Konvergenz der Wirtschaftsleistung noch wesentlich schlechter bestellt. Man muss nämlich bedenken, dass das Bruttoinlandsprodukt der neuen Länder auch die Wirtschaftsleistung West-Berlins umfasst. Bereinigt man den Wert um den Effekt West-Berlins, indem man das exkommunistische Gebiet dem Gebiet der Bundesrepublik einschließlich West-Berlins gegenüberstellt, kommt man für 2013 im Osten nur auf ein Bruttoinlandsprodukt je Kopf von 66 Prozent des Westniveaus.

Ferner sollte man bedenken, dass die Wirtschaftsleistung im Osten durch die Lohnangleichung im Staatssektor künstlich aufgebläht wurde. So liegt das privat erzeugte ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt je Kopf nur bei 62 Prozent des Westniveaus. Das ist wahrlich kein Anlass, über eine gelungene Konvergenz zu jubilieren.

Allein der Lebensstandard der Bevölkerung in den exkommunistischen Gebieten hat sich inzwischen zufriedenstellend entwickelt. Das wird durch die Kurve des verfügbaren Einkommens je Kopf dargestellt, die im Jahr 2013 einen Endwert von 82 Prozent des Westniveaus erreichte. Bedenkt man, dass die Preise im Osten noch rund 8 Prozent niedriger als im Westen liegen dürften, ergibt sich in realer Rechnung sogar eine Annäherung des Lebensstandards auf 89 Prozent des Westniveaus. Dies ist zum Teil das Ergebnis eines progressiven Steuersystems, das automatisch zu einer Umverteilung von West nach Ost führt. Es ist aber auch auf die Transfers durch den gemeinsamen Bundesetat, den Solidarpakt II und das Rentensystem zurückzuführen.

Den Effekt des staatlichen Rentensystems erkennt man an den beiden obersten Kurven des Diagramms. Nominal stehen die Renten je Rentenbezieher in Ostdeutschland heute bei 118 Prozent des Westniveaus und real gar bei 128 Prozent. Diese Werte sind auf die großzügige Überführung der Ost-Biographien in das westdeutsche Rentensystem zurückzuführen, wodurch insbesondere auch die langen und ungebrochenen Erwerbsbiographien Berücksichtigung fanden. Zur Konvergenz des real verfügbaren Einkommens pro Einwohner hat zusätzlich die hohe Frauenerwerbstätigkeit in den neuen Ländern beigetragen, weil sie die Zahl der Rentenbezieher vergrößert hat. Die hohen staatlichen Renten sind ein Ausgleich für die im Osten meistens fehlende private Altersvorsorge.

Was ist der Grund für die fehlende Konvergenz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit? Nach unserer Meinung liegt er in der überaus raschen Lohnangleichung. Zu dieser Angleichung kam es, weil westdeutsche Arbeitgeberverbände und westdeutsche Gewerkschaften Niederlassungen in Ostdeutschland gründeten, die dann, noch vor der Privatisierung der Treuhandbetriebe, stellvertretend für die Ostdeutschen langfristige Lohnverhandlungen durchführten. Die vom Westen gesteuerten Verbände forderten die Lohnangleichung, um ihre eigenen Arbeitsplätze davor zu schützen, dass internationale Investoren sich der ostdeutschen Betriebe bemächtigen und der westdeutschen Industrie mit neuen Verfahren und neuen Produkten eine Niedriglohnkonkurrenz bereiten würden. Wenn die Japaner kommen wollten, so die heimliche Devise, dann sollten sie gefälligst auch westdeutsche Löhne zahlen.

Die Folge der Stellvertreter-Lohnverhandlungen war, dass die Stundenlohnkosten wesentlich schneller als die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität im Sinne des privaten Bruttoinlandsprodukts pro Kopf anwuchsen. Durch die Eins-zu-eins-Währungsumstellung sprangen die relativen Stundenlohnkosten zunächst von 7 Prozent auf 30 Prozent des Westniveaus; danach wurden sie durch die Lohnverhandlungen auf mittlerweile 78 Prozent des Westniveaus und damit weit über den Wert von 62 Prozent hinausgeschoben, der die wahre Konvergenz der privaten Wirtschaft misst. Es ist allzu verständlich, dass die internationalen Investoren, die schon mit den Hufen gescharrt hatten, ihre Pläne unter diesen Umständen revidierten und nun doch nicht mehr kommen wollten. Sony hat selbst das einst am Potsdamer Platz in Berlin geplante Headquarter für seine Europa-Geschäfte inzwischen wieder geräumt.

So ist es nun einmal. Investitionen ziehen zwar Lohnsteigerungen nach sich, weil sie die Arbeitsnachfrage erhöhen, doch können die Löhne den Investitionen nicht vorauseilen, weil die Investoren dann gar nicht mehr kommen. Wie bei der Drehtür am Flughafen kommt man nur mäßigen Schrittes hindurch; wenn man drängelt, bleibt die Tür stehen.

Nur durch starke Steuervergünstigungen konnte trotz der Lohndrängelei ein gewisses Maß an neuer wirtschaftlicher Aktivität angeregt werden. Die steuerlichen Subventionen betrugen vielfach mehr als 100 Prozent der vom Markt verlangten Kapitalkosten, denn die tatsächlichen Kapitalkosten wurden durch die Subventionen in den negativen Bereich gedrückt. Das regte zwar Investitionen in kapitalintensive Wirtschaftszweige und in Immobilien an, doch entstanden dort nur wenige Arbeitsplätze.

So gingen drei Viertel der Industriearbeitsplätze der DDR ersatzlos verloren. Während im verarbeitenden Gewerbe der DDR zur Zeit der Wende 4,08 Millionen Personen beschäftigt waren, zählt man in den neuen Bundesländern inklusive West-Berlins heute nur noch 990.000. Auf dem Gebiet der Ex-DDR, also ohne West-Berlin, dürfte sich die Zahl der ostdeutschen Stellen im verarbeitenden Gewerbe auf etwa 920.000 belaufen. Viele neue Arbeitsplätze entstanden zwar im Bau und im Dienstleistungssektor, die dem internationalen Wettbewerb weniger stark ausgesetzt sind. Dennoch lag die Arbeitslosenquote in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) bis 1995 bei 15 Prozent. Erst in letzter Zeit hat sich diese Quote – nicht zuletzt durch Abwanderung und Frühverrentung – auf 9 Prozent gesenkt. Auch das ist immer noch deutlich mehr ist als in Westdeutschland, wo die Quote derzeit 5,8 Prozent beträgt.

Mit der Sozialunion, die im Sommer des Jahres 1990 zwischen West- und Ostdeutschland geschlossen und dann durch den Einigungsvertrag verfestigt wurde, hat man die Folgen der Massenarbeitslosigkeit durch Sozialtransfers abgefedert. Eine besondere Rolle spielte die Arbeitslosenhilfe, jenes zweite Arbeitslosengeld, das nach dem Auslaufen der Bezugsdauer für das erste Arbeitslosengeld damals unbefristet gewährt wurde, notfalls bis zum Rentenalter.

Die Sozialtransfers haben aber nicht nur die Not der Arbeitslosen gemindert, sondern umgekehrt auch Arbeitslosigkeit erzeugt, weil sie als Lohnersatzeinkommen zugleich Mindestlöhne definierten, unter denen die Arbeitnehmer der neuen Länder verständlicherweise nicht bereit waren zu arbeiten. Man kann es niemandem verdenken, wenn er nicht bereit ist, für weniger zu arbeiten, als der Staat schon ohne Arbeit zur Verfügung stellt. Die durch die Stellvertreter-Lohnverhandlungen künstlich aufgeblähten Löhne wurden auf diese Weise verfestigt. So gesehen halfen die Sozialtransfers, ein stagnierendes Gleichgewicht zu erzeugen, bei dem das Potential, das eine funktionierende Marktwirtschaft eröffnet, nicht ausgenutzt wird.

Ostdeutschland hat damit den Vorsprung verspielt, den es gegenüber den anderen osteuropäischen Ländern (Comecon) beim Eintritt in die EU hatte. Da die anderen Länder erst um das Jahr 2005 der EU beitraten, hätte man bei der Integration in den westeuropäischen Markt mit 300 Millionen Konsumenten einen Vorsprung von eineinhalb Jahrzehnten nutzen können. Mit einer Niedriglohnstrategie, verknüpft mit entsprechenden Eigentumsrechten am ehemals volkseigenen Vermögen, wie wir es damals in unserem Buch “Kaltstart” gefordert hatten, hätte man ein Wirtschaftswunder ähnlich wie in Irland erzeugen und sich für neue Produkte und mit neuen Unternehmen eine Marktposition erarbeiten können. Neues Kapital wäre in Ostdeutschland investiert worden und hätte die Nachfrage nach Arbeitskräften steigen lassen. So hätten die Gewerkschaften dauerhaft höhere Löhne durchsetzen können, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu senken, vermutlich höhere Löhne, als heute gezahlt werden.

Das Wanderungsargument, das damals immer wieder gegen eine andere Lohnstrategie vorgebracht wurde, hat nicht viel getaugt. Es wäre besser gewesen, die neuen Bundesbürger im Westen arbeiten zu lassen, als sie im Osten in einer erzwungenen Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Angesichts der von der Bundeskanzlerin aktuell bekundeten Fähigkeit Deutschlands, Millionen von Flüchtlingen aus wenig entwickelten Ländern in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wirkt dieses Argument im Nachhinein weit hergeholt. Im Übrigen sind ja, wie erwähnt, insgesamt 1,64 Millionen Menschen per saldo gen Westen gezogen. Ohne die künstlich betriebene Lohnkonvergenz hätte es vermutlich deutlich mehr Arbeitsplätze im Osten und vielleicht sogar weniger Wanderung gegeben.

Als Kanzler Gerhard Schröder im Jahr 2004 mit seiner Agenda 2010 die Notbremse zog und insbesondere in den neuen Ländern die Lohnskala nach unten hin öffnete, indem er die Arbeitslosenhilfe abschaffte und eine um einen Lohnzuschuss ergänzte Sozialhilfe (Arbeitslosengeld II) an ihre Stelle setzte, war es für die Eroberung der westeuropäischen Märkte zu spät. So segensreich sich die Agenda 2010 für den deutschen Arbeitsmarkt insgesamt ausgewirkt hat, sie konnte nichtssp;daran ändern, dass viele nationale und internationale Investoren über die neuen Bundesländer hinweg gleich nach Polen, Ungarn, Tschechien oder die Slowakei sprangen, wenn sie ihre Kapazitäten ausweiten wollten.

Die neuen Bundesländer werden noch lange Zeit unter dem Phänomen der „Holländische Krankheit" leiden. Holland hatte in den 1960er Jahren Gas gefunden und wurde durch den Gasverkauf reich. Mit den Einnahmen aus dem Gasverkauf im Ausland wurden die Löhne im Staatssektor und in der Energiewirtschaft kräftig erhöht. Das belebte die Binnensektoren und die Importe, unterminierte jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Exportwirtschaft, die wegen der Konkurrenz am Arbeitsmarkt gezwungen war, die höheren Löhne ebenfalls zu zahlen. Erst als mit dem Wassenaar-Abkommen von 1982 und wegen des Rückgangs der Gasextraktion eine Lohnmoderation einsetzte, konnte sich die Wirtschaft allmählich wieder berappeln. Die neuen Bundesländer haben zwar kein Gas verkauft, doch die Geldtransfers aus dem Westen ermöglichten und ermöglichen ein Leben mit Löhnen oberhalb de eigenen Produktivität und damit oberhalb des Wettbewerbsniveaus.

Heute tritt die Holländische Krankheit in ganz Südeuropa auf, denn was in Holland das Gas und in den neuen Ländern die Transfers waren, waren die Niedrigzinskredite, die der Euro dort bot. Ob eine Volkswirtschaft von außen Geld in Form von Geschenken oder als Erlös aus dem Verkauf von Gas oder Schuldscheinen erhält, ist letztlich einerlei. In jedem Fall macht es dieses Geld möglich, nicht wettbewerbsfähige Lohnstrukturen aufrechtzuerhalten, sich also einen Lebensstandard zu leisten, der über der Produktivität des Standorts liegt. Die Folge sind überhöhte Preise und ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Chance, Griechenland am Morgen nach der Ablehnung der Troika-Vorschläge beim Referendum Austrittsverhandlungen anzubieten und das Land von der Holländischen Krankheit zu befreien. Sie hat diese Chance nicht genutzt, sondern sich stattdessen vom französischen Staatspräsidenten Hollande in eine weitere Verhandlungsrunde mit der griechischen Führung hineinziehen lassen. Die nun von Hollande verlangte Fiskalunion ist die logische Implikation dieses Weges, eines Weges, der nicht nur die Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa perpetuiert, sondern auch die Belastung der Steuerzahler der bislang noch halbwegs gesunden Staaten Europas und den daraus erwachsenden politischen Kollateralschaden für Europa maximiert.

Hans-Werner Sinn

Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft

Präsident des ifo Instituts

Gerlinde Sinn

Wirtschaftswissenschaftlerin

Dozentin an der LMU München

Erschienen als “Die deutsche Vereinigung als Vorbild für Europa?”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Oktober 2015, S. 22; sowie in gekürzter Form als “Do Not Perpetuate the Dutch Disease in Europe: Lessons from German Reunification for a European Fiscal Union”, VoxEU, 1. November 2015.